La nostra storia sembra insegnarcelo: ogni qual volta si avverte l’esigenza di regolare l’uso di una lingua secondo una norma ben precisa, si verifica contemporaneamente una crisi identitaria dei parlanti.

A ben vedere è anche logicamente comprensibile: si regola sempre “dall’esterno” ciò che “già a posto” non è. La sempre crescente tolleranza nei confronti dell’errore grammaticale nonché la aperta affermazione (lo si intenda: da parte del cittadino medio, digiuno da studi di linguistica) del valore dei dialetti locali quali varianti della lingua nazionale è, dunque, da intendersi come segnale di una acquisita piena italianità oppure le “divisioni interne” , sulla bocca di molti in questo momento storico delicato, sono ancora forti e si è semplicemente cambiato punto di riferimento per definire l’identità di popolo?

È di dominio comune l’idea che molta parte della cosiddetta cultura occidentale abbia radici profonde nel mondo greco antico e che, dunque, dalla conoscenza dello stesso sia possibile trarre spunti di riflessione anche sul presente.

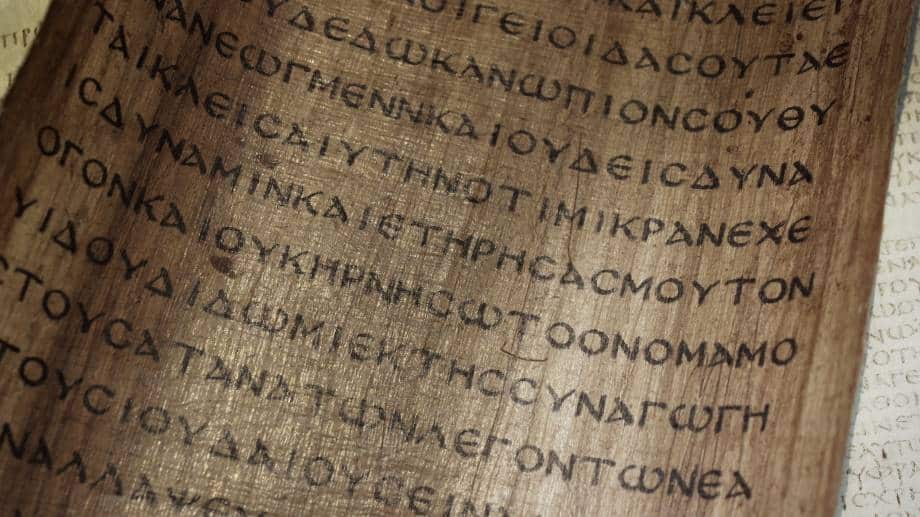

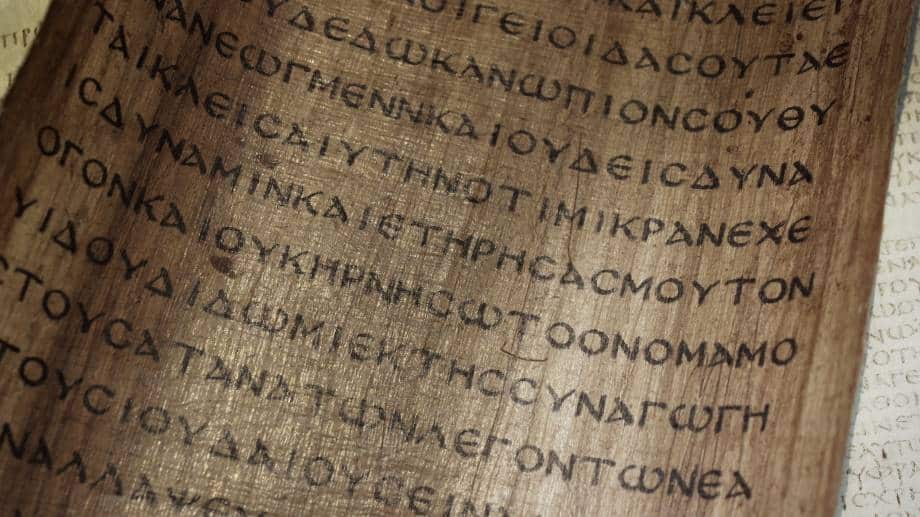

I Greci nel loro complesso avevano un sentimento identitario molto forte: sulla base di ciò che possiamo dedurre dagli autori (Erodoto e Isocrate innanzitutto, ma chiaramente non in via esclusiva), si sentivano un gruppo compatto con differenze notevoli rispetto agli “altri” e ciò era motivo di orgoglio e fierezza. Ma su cosa si innestavano queste differenze? Il tema è vasto e una risposta coerente con la realtà richiederebbe un’analisi accurata di numerosi testi; considerando però Erodoto (V secolo a.C.) come l’autore modello per la nostra indagine, in quanto abbastanza arcaico per mostrare le radici del pensiero e abbastanza recente per essere accostato ai sentimenti di epoca classica, un ruolo fondamentale nella definizione identitaria va attribuito alla lingua. Eppure, se ci accostiamo al mondo ellenico con la lente di ingrandimento, ci rendiamo conto che “il greco” non esiste. L’affermazione è volutamente molto netta, ma non così distante dalla realtà. Il greco antico era in realtà un insieme di diversi dialetti e la lingua che si studia a scuola è modellata solo su uno di essi, il greco attico, nel quale sono state composte le principali opere letterarie consegnate ai posteri. Si tenga presente a tal proposito che la lingua della cultura non è la stessa della lingua comune: non si parla esattamente come si scrive e, dunque, scrivere in attico non significa parlarlo nel quotidiano; quando invece ci si riferisce alla propria identità è più naturale pensare che ognuno si concentri su ciò che sente come più vicino.

Il greco come lingua variegata era dunque percepito come vicino e qualificante. A ciò si aggiunga che la stessa lingua della letteratura non è uniforme: i diversi dialetti si sono nel tempo “specializzati” per genere letterario. Un accenno, infine, ai testi del

“padre omero”. Per gli antichi greci erano paragonabili ai nostri racconti popolari; a quei racconti cioè che tutti conosciamo nei loro tratti essenziali sia a livello di contenuto che a livello espressivo (inizieremmo tutti con “c’era una volta”, ad esempio) e che si tramandano oralmente senza un autore di riferimento (si pensi ad, esempio, alla fiaba milanese sui giorni della merla). Ad un certo punto per due testi lunghi ed espressi particolarmente bene si avverte la necessità di individuare un “padre” – Omero appunto – e vengono fissati per iscritto: ecco l’

Iliade e l’

Odissea. Ciò che colpisce all’interno del discorso che stiamo conducendo è che il testo scritto presenta una lingua estremamente variegata e

addirittura artificiale: vi sono termini in diversi dialetti mischiati fra loro, termini arcaici e ormai totalmente in disuso e addirittura forme totalmente artificiali… Se una lingua del genere viene fissata per iscritto significa che la si considerava comprensibile e soprattutto assolutamente lecita.

Riassumendo: il greco era percepito come greco nonostante la notevole irregolarità interna. I greci si sentivano greci nonostante parlassero lingue affini ma anche differenziate tra loro. Non era così importante per il “sentire di popolo” normalizzare la lingua.

Per il momento si accantoni anche queste informazioni: il mondo greco era caratterizzato anche da forti divisioni politiche interne; sia la presenza di diversi dialetti che di divisioni politiche paiono rendere accostabile la realtà italiana a quella greca antica; le divisioni politiche non hanno mai impedito la compattezza culturale e l’autoidentificazione in essa.

Sorge spontaneo, a questo punto, domandarsi quando e in quali contesti si cominci ad avvertire la necessità di regolare l’uso della lingua. A questo proposito subito alcune puntualizzazioni necessarie: i primi “grammatici” risalgono all’epoca ellenistica (dunque dopo le conquiste di Alessandro Magno e la fine del mondo Elleno-Centrico delle poleis), ma il termine di tradizione classica/classicista ha un significato diverso rispetto a quello del linguaggio comune: non erano grammatici veri e propri, ma erano principalmente filologi: conservatori critici dei testi letterari. I sofisti (piena epoca classica) si sono occupati anche di concetti grammaticali, ma non tanto in termini di liceità delle forme quanto in termini di utilità retorica; una grande importanza al linguaggio viene attribuita anche dagli stoici, ma, anche in questo caso, la disquisizione si inserisce in una dottrina filosofica molto più ampia di cui il linguaggio costituisce “un braccio”; insomma non si parla di “come è giusto scrivere” come un elemento a se stante; non si coltiva “lo scrivere bene” fine a se stesso.

La grammatica vera e propria nasce qualche tempo dopo i primi secoli dell’età ellenistica, in epoca già romana (II secolo a.C.) con i greci Dionisio il Trace e Apollonio Discolo e i di poco successivi autori romani di cui ci resta poco più che qualche nome. Si può affermare, però, che lo statuto di disciplina pienamente autonoma e degna dell’attenzioni di letterati di alto livello – e come tali consegnati ampiamente ai posteri – la grammatica lo acquisisce nella tarda antichità, cioè in un’epoca compresa tra gli ultimi secoli dell’impero romano, quando questo era già entrato nella spirale di decadenza che lo porterà al crollo e i primi secoli del medioevo, poco dopo questo avvenimento (Prisciano il nome principale tra gli autori del periodo).

I primi studi volti alla ricerca di una regola nell’uso della lingua dunque nascono in un contesto – quello romano appunto – estremamente diverso rispetto a quello greco quanto a sviluppo e gestione del sentimento identitario; il tema è molto vasto e richiederebbe una trattazione approfondita riassumibile in questi pochi tratti: il popolo romano nasce e si sviluppa da subito a contatto con altre culture (si pensi agli Etruschi) in un contesto di realtà etniche dai confini labili e sfumati; anche per questo motivo

l’identità di popolo è quasi sempre data da elementi esterni e impositivi quali il sistema legislativo; ciò è confermato dalla lettura di molti autori dai cui testi sembra emergere l’idea che il romano sia in primis colui che segue la

legge romana e coltiva con atti esteriori la religione romana più che colui che “si sente romano”. La religione romana stessa, quando si intende contrapporla a quella greca, si definisce “esteriore”: ciò significa che gli dei romani sono principalmente garanti dell’ordine pubblico (protettori delle leggi e dello stato), mentre quelli greci, pur avendo formalmente le stesse prerogative, nei miti sono spesso agitati da passioni e capricci e sembrano rispecchiare in tutto e per tutto i sentimenti umani del singolo. La norma esterna all’uomo tiene in ordine il popolo.

Questa gestione estremamente oggettivizzata ed esteriorizzata dell’identità e, dunque, sembra lecito dirlo, di natura più costruita che naturale, porta inevitabilmente ad una maggiore regolarità e regolazione della lingua, nel momento in cui si assume anche questa come parametro di identificazione sociale.

Il momento storico in cui la grammatica nasce, inoltre, coincide all’incirca con il momento in cui avviene il contatto del mondo romano con il mondo greco e nasce dunque da una volontà oppositiva di affermazione e proposizione di qualcosa di equivalentemente forte e compatto per i romani; è come se ci fosse una volontà espressa di costruire qualcosa di compatto più che un processo naturale. Il mondo greco, d’altro canto, di fronte a dei nemici per la prima volta davvero competitivi potrebbe aver avvertito la necessità di ribadire la propria identità.

Il movente di questo momento di regolazione dunque sembra essere una crisi oppositiva. Gli studi antropologici della seconda metà del XX secolo (Fabietti per esempio) sembrano confermare che la costruzione dell’identità etnica - che è possibile si basi anche sulla lingua - è su base oppositiva: c’è bisogno di definirsi in maniera sicura e determinata quando si entra in confronto con l’altro.

Il momento in cui la grammatica acquista rilevanza tra i letterati è un momento di crisi ancora più forte, in prossimità della fine dell’impero; il collante sociale di cui si è detto sopra, con la crisi politica, sembra sfaldarsi e in più la lingua nello specifico sembra cominciare a differenziarsi localmente sulla base anche a causa dell’influenza delle lingue dei popoli barbari sempre più “vicini”.

La regolazione della lingua si accompagna ad una crisi identitaria e politica, dunque? Come inquadrare a questo punto le divisioni politiche interne greche? L’antropologia insegna anche che non tutte le realtà etniche utilizzano gli stessi elementi per definire se stesse: se per i romani l’unità politica (nei termini sopra detti) era fondamentale per definire la loro unità di popolo, ciò poteva benissimo non accadere tra i greci. Probabilmente esse non vanno considerate come elementi di crisi; possono semplicemente essere un fattore strutturale, una componente sostanziale dell’essere greco. Inoltre nelle occasioni di rapporto con il mondo esterno queste divisioni interne sono spesso state messe in secondo piano, creando – per così dire – un fronte compatto: si pensi al quadro che emerge dalla leggendaria guerra di Troia o dalle guerre persiane. Ma ancora più notevolmente si pensi al fatto che anche quando Filippo II Macedone diventa “padrone” della Grecia o quando crolla l’impero di Alessandro, il mondo entrato nell’orbita greca è sostanzialmente “greco”; la grecità modifica alcuni dei suoi valori, si ricrea, ma non scompare. Quanto alla lingua si crea per la prima volta una lingua finalmente comune ma non attraverso atti normativi impositivi, bensì come evolvere naturale di un mondo ampliato (l’enorme impero di Alessandro, appunto, e i regni che da esso si formano, appunto); a ben vedere, dunque, questa ulteriore evoluzione, anche se porta a maggiore compattezza nel risultato, si muove sempre sulla mobilità linguistica ipotizzata in precedenza.

Questa corrispondenza tra crisi identitaria di un gruppo e volontà di recuperare compattezza anche attraverso la normazione della lingua appare logicamente sostenibile e riscontrabile in diversi punti della storia occidentale. Non è certamente possibile riassumere in poche righe né l’intera vicenda storica né l’intera vicenda degli studi linguistici, ma pochi accenni possono corroborare la tesi.

Osservando l’ampio spettro cronologico che va dagli albori della “questione della lingua” in Italia – età di Dante circa – e il momento in cui si inizia a voler agire sulla lingua “di tutti” (vd. infra) – età di Manzoni – ci si rende conto che in quello che oggi è il nostro paese esistono di fatto tre lingue: il latino, esclusivamente fatto letterario e internazionale e che, dunque, ha poco a che fare con la questione identitaria, il volgare della letteratura, nobilitato attraverso la regola dai letterati e dunque da un mondo elitario in cui si scrive per pochi, il volgare d’uso, appannaggio dei più. Il discorso identitario riguarda, per evidenti ragioni, principalmente questo ultimo; in generale si può dire che fosse molto variabile su base territoriale, ma, similmente a quanto rilevato per il mondo greco, i tratti locali erano compresi e accettati un po’ ovunque: le lettere dei mercanti, scritte in una lingua mista e assolutamente irregolare, circolavano in tutta Italia, ad esempio. Durante tutti questi secoli un ulteriore elemento di corrispondenza tra mondo greco e “italiano” risiede anche nella disunità territoriale e politica (ancor più forte in questo caso) accompagnata da una sostanziale costante interazione.

Quando si comincia a voler agire sulla lingua “di tutti” e non solo su quella dei letterati? In epoca romantica (età di Manzoni, protagonista del processo), quando il complesso movimento culturale, politico, filosofico – potremmo dire riguardante ogni sfera del pensiero umano – e contemporaneamente anche sociale ad ogni livello da cui questo nome, porta ad uno

sviluppo del senso di nazione e si cerca dunque di essere “italiani” e non più “veneziani”, “pisani”, “veronesi”, “napoletani”. Un altro momento di crisi, dunque.

Forse però il momento in cui si mostra con maggior forza la corrispondenza di cui si va trattando si ha nel regime di Mussolini: i regimi totalitari, e quelli novecenteschi in particolare, sono per loro natura impositivi, calati dall’alto, e, dunque – come insegna Machiavelli – bisognosi di costruire il consenso; uno degli svariati mezzi ideologici su cui Mussolini agiva era il sentimento di italianità e di grandezza della nazione; una declinazione di questo mezzo si è avuta nella lingua: ad esempio attraverso il veto sull’utilizzo di termini stranieri e l’italianizzazione forzata delle località dell’Alto Adige.

Venendo a oggi e partendo dall’assunto che è sempre molto difficile compiere un’analisi accurata sul presente, a causa dei limiti all’oggettività imposti dall’assenza di una congrua distanza temporale e a causa della parzialità del punto di vista, data dall’esperienza personale, pare di notare, come anticipato in apertura, una sempre crescente tolleranza verso l’errore, la deviazione dalla norma, e una sempre minore considerazione del valore della regola grammaticale. Il dato è puramente esperienziale e si basa su diversi indizi, quali ad esempio: il fatto che gli articoli di giornale che indagano la preparazione media dello studente italiano non si focalizzino quasi mai sulla capacità espressiva, bensì sulla conoscenza di nozioni scientifiche o, al più, sulla capacità di lettura e comprensione (dato in realtà in linea con i parametri utilizzati dall’OCSE per valutare la preparazione media); il fatto che sia più facile rinvenire articoli che parlino degli errori compiuti nel parlare inglese che in italiano; il fatto che l’errore – talvolta anche grossolano – sia rinvenibile anche in ambito giornalistico, senza che sia sottoposto a censura o il suo autore vada incontro al pubblico dileggio; il fatto che anche sui social network sembri in calo il numero dei cosiddetti “Grammar Nazi”, utenti pronti a rilevare l’errore grammaticale prima ancora di esprimersi sul contenuto del testo.

In un contesto di questo genere colpisce l’attenzione dedicata nel febbraio del 2016 da tutte le principali testate giornalistiche al neologismo “petaloso”, creato da un bambino della scuola elementare. Il fatto colpisce perché sicuramente non si tratta né del primo né dell’ultimo neologismo creato da un bambino. Si potrebbe aprire un ampio capitolo circa la gestione dell’informazione da parte dei mass media, ma anche volendo abbracciare la più forte tesi complottista bisogna considerare che si può “distrarre” il popolo solo facendo leva su ciò che può fare più aderenza e – come tale- deve già un po’ essere “nel cittadino”. C’è stato forse un momento di rinnovata attenzione alla lingua e alla liceità delle sue forme? Colpisce notare come gli anni 2015-2016 siano caratterizzati dallo svilupparsi un po’ ovunque di temperie culturali indipendentiste e sovraniste, manifestatesi in primo luogo nella Brexit, nella crescita forte del consenso della Lega Nord nonché nell’avvento di Trump. Si tratta di un evento casuale di poca rilevanza o di un segnale di conferma della tesi?

Conservando lo sguardo sulla tendenza generale, parallelamente al maggior lassismo relativo alla norma, dal primo decennio del XXI secolo si assiste al sorgere di numerose proposte di insegnare il dialetto locale a scuola da parte di parti politiche e non politiche. Un rapido sguardo ai social network segnala come tra i più giovani si stia imponendo la volontà di esibire e valorizzare la particolarità della propria lingua locale: per verificarlo basta aprire Tik Tok o Facebook, dove si leggono spesso post che recitano “come lo chiamate voi questo oggetto X”? Sembra esserci un’inversione di rotta rispetto alla tendenza dominante nei decenni (oserei secoli) precedenti: dalla volontà di salvaguardare l’italiano a fare lo stesso con i dialetti.

L’interrogativo da porsi è dunque questo: il lassismo grammaticale e la valorizzazione del dialetto sono segnali dell’acquisizione di una piena italianità, così piena e forte da poter tollerare le sue differenze interne, e le tanto demonizzate divisioni interne sono in realtà specchio di un salutare dibattito su “come presentarci tutti insieme all’esterno”, così come avveniva nel mondo greco, oppure è la tolleranza delle differenze a segnalare una perdita di unità e le divisioni anche politiche interne sono il segnale di una separazione reale?

Historia Magistra Vitae.

Francesca Meschi

Nessun commento:

Posta un commento

Si ricorda che i commenti sono soggetti ad approvazione dell'amministratore, pertanto potrebbero essere necessari alcuni giorni prima di visualizzarli.