Nel 1926, una vignetta dell’illustratore inglese Bernard Partridge ritraeva un uomo gigantesco seduto e incatenato ai piedi. Il suo viso, contratto in un’espressione incollerita, è circondato da sbruffi di vapore. Le mani, intrecciate con esasperazione, poggiano sulle ginocchia. Alla sua destra, più piccolo eppure in posizione dominante, sta un altro uomo – ossuto, serio, imperturbabile. In vita ha la catena che tiene in scacco il suo prigioniero. Il primo è Arthur Conan Doyle, il secondo Sherlock Holmes. Il soggiogato e il soggiogante. L’autore e la sua creazione. Comprendere come e perché si sia arrivati ad una rappresentazione tanto tagliente sarà lo scopo di questo articolo, che esaminerà in breve la vita e le opere di Doyle, con particolare attenzione al suo rapporto col personaggio di Sherlock Holmes.

Arthur Conan Doyle nacque il 22 maggio 1859 a Edimburgo da una famiglia di origini irlandesi. Il padre era un artista mediocre con una predisposizione per l’alcool, la madre una donna istruita e amante della letteratura. Il piccolo Doyle adorava ascoltare i racconti che la madre gli narrava con ardore, recitando e alterando il timbro di voce. Gli autori che più impressionarono la sua immaginazione furono il connazionale Walter Scott, coi suoi cavalieri e le sue dame medievali, e l’americano Edgar Allan Poe, con le sue tetraggini e inquietudini psicologiche. Eppure, di Poe Doyle amava il suo Auguste Dupin, l’investigatore protagonista de I delitti della Rue Morgue che, con formidabile sagacia, riusciva a risolvere i misteri che la polizia non era in grado di dipanare.

Il giovane Doyle venne mandato ad una scuola gesuita e da lì, nel 1876, entrò alla Edinburgh Medical School. Fu in quegli anni che si rese conto del lascito intellettuale di sua madre e si cimentò nella scrittura. Nel 1879 vide la luce la sua prima opera letteraria, Il mistero della Sasassa Valley, un racconto breve ad imitazione di Poe che venne persino pubblicato sul “Chamber’s Journal” – la rivista che aveva già stampato l’opera prima di Thomas Hardy.

Al terzo anno di studi, Doyle s’imbarcò su una baleniera diretta nell’Oceano Artico, in qualità di medico di bordo. Aveva sete di avventura. Di ritorno in patria, non solo il suo fisico si era fatto più solido, ma anche la sua immaginazione, che gli fece produrre un racconto ispirato alle sue peripezie in mare.

Qualche anno più tardi, conseguita la laurea in medicina, si trasferì a Portsmouth, dove aprì il suo primo studio. I clienti, però, faticavano ad arrivare, e Doyle si ritrovò una notevole quantità di tempo libero tra le mani. Fu in queste ore morte che iniziò a considerare la scrittura non più come un mero passatempo, bensì un’attività piacevole e lucrativa.

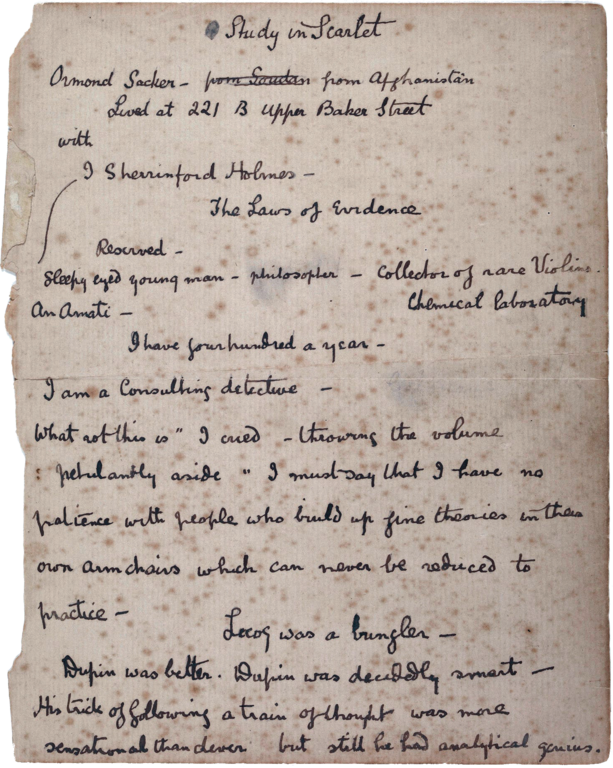

In quel periodo, una conoscenza dei tempi di Edimburgo era destinata a trasformarsi nel protagonista delle sue future storie. Si trattava di Joseph Bell, medico dal talento eccezionale: si diceva infatti che fosse in grado di fare una diagnosi corretta attraverso poche e veloci occhiate ai pazienti. Portamento, sguardo, tono di voce, tic nervosi – tutti indizi che a Bell sapevano rivelare più di quanto non potesse fare un’interrogazione diretta al paziente stesso. Doyle, come molti suoi colleghi, era intimidito da tali capacità, ma anche ammaliato. E come abbiamo detto, gli anni non bastarono a far sbiadire questa ammirazione, che anzi sentiva di dover esorcizzare in qualche modo. L’occasione gli si presentò proprio in quelle ore buche nel suo studiolo di Portsmouth, dove concepì i personaggi di Sherrinford Hope e Ormond Sacker. Questi nomi, che oggi non dicono niente a nessuno, sarebbero mutati dietro consiglio della moglie di Doyle, che optò per Sherlock Holmes e John Watson.

La scelta del giallo va rintracciata in un’insoddisfazione da parte dell’autore verso questo genere. Doyle, infatti, era stufo di leggere di detective che risolvevano i casi grazie ad una fortunata serie di coincidenze. Era persuaso – e questa era la lezione che aveva imparato da Poe – che un buon racconto giallo dovesse nascondere la soluzione in piena vista, mascherandola dietro ai dettagli. Era essenziale che il lettore avesse a disposizione tutti gli strumenti necessari per decifrare l’enigma insieme all’investigatore. In accordo con questi principi, nel 1887 Doyle pubblicò Uno studio in rosso, il primo romanzo con protagonista Sherlock Holmes. Di tre anni dopo è la seconda avventura di Holmes, Il segno dei quattro. I due romanzi presentavano una formula che nel tempo avrebbe assicurato all’autore un pubblico saldo e appassionato: Holmes e Watson, sulla scia di criminali più o meno pericolosi, raccoglievano indizi che, messi insieme con un ragionamento analitico e rigoroso, avrebbero permesso la risoluzione di un caso. Ma non si trattava soltanto di esercizi mentali, poiché abbondavano anche gli inseguimenti, le risse e i colpi di scena.

Il 1891 fu un anno spartiacque. Da un lato, Doyle capì che il racconto breve gli permetteva di far splendere come non mai l’acume del suo detective, e così cementò il successo di Holmes con Uno scandalo in Boemia, primo dei cinquantasei racconti brevi che sarebbero stati serializzati sullo “Strand Magazine”. Dall’altro lato, un interesse sempre sopito per le vicende storiche cominciò a occupare spazio nella mente dello scrittore. Il risultato fu il romanzo storico La compagnia bianca, ambientato durante la Guerra dei Cent’anni. Doyle aveva sperimentato questo genere – e persino con successo – già nel 1889, con Micah Clarke, incentrato sulla ribellione dei contadini contro il re Giacomo II Stuart. Tuttavia, Holmes tendeva a ombreggiare qualsiasi altra opera del suo creatore, e le sue indagini apparivano al pubblico sempre più appetibili dei resoconti storici. Il 1891 segnò pertanto l’inizio di una dicotomia che avrebbe accompagnato Doyle per tutta la vita: da una parte, i soldi e la fama di Sherlock Holmes; dall’altra, il silenzio e la noncuranza della sua produzione storica.

La situazione stava sfuggendo di mano. I dodici racconti che furono poi riuniti ne Le avventure di Sherlock Holmes nel 1892 non erano abbastanza, né per gli editori, né per i lettori. Nel tentativo di scansare le continue richieste di sfornare nuove storie holmesiane, Doyle ne alzò il prezzo. La mossa non scoraggiò affatto gli editori, che quindi fecero di lui uno degli autori meglio pagati della sua epoca.

Doyle giunse così ad una conclusione che si rigirava in testa da tempo ormai: doveva liberarsi di Sherlock Holmes. Una vacanza con la moglie a Meiringen, in Svizzera, gli fornì lo scenario perfetto per la dipartita della sua creazione. A poca distanza dal paese si trovavano infatti le cascate di Reichenbach, che già si erano prestate da soggetto al pittore romantico inglese William Turner nel 1802. Serviva soltanto un intreccio con una posta in gioco così alta da assicurare a Holmes un degno addio. Il problema finale – questo il nome del racconto – introduceva la figura del professor Moriarty, il brillante e temibile capo della malavita londinese, col quale Holmes si sarebbe affrontato. Con Watson al suo fianco, il detective è costretto alla fuga in varie parti d’Europa pur di salvarsi la vita e consegnare il Napoleone del crimine (così lo ha soprannominato) alla giustizia. Doyle si premurò di disseminare il testo con frasi di giustificazione per quello che stava per fare: “Se riuscissi a battere quell’uomo” – spiega Holmes – “sentirei che la mia carriera ha raggiunto il suo culmine e sarei pronto a dedicarmi ad un’attività più tranquilla”. E poi: “Se dovessi smettere la mia attività questa sera stessa, potrei ancora ripercorrerla mentalmente con la coscienza tranquilla”. E ancora: “Nessun’altra conclusione potrebbe andarmi meglio di questa”. Insomma, se questa conclusione andava bene allo stesso Sherlock Holmes, doveva per forza andare bene anche ai suoi lettori. Ma Doyle aveva fatto male i suoi calcoli.

Quando fece precipitare Holmes giù dalle cascate, avvinghiato alla sua nemesi, Doyle non tardò ad annotare nel suo taccuino: “Ucciso Holmes”. Una laconicità che si spiega soltanto con un sentimento di nausea che non aveva fatto altro che acuirsi sempre di più. Doyle voleva essere ricordato per i suoi racconti storici, nei quali aveva versato la sua anima, piuttosto che per delle storielle poliziesche che aveva schiccherato nel tempo libero. Più tardi, nella sua autobiografia, avrebbe dichiarato che la sua creazione gli era ripugnante “come il paté di foie gras, di cui una volta feci indigestione”.

Il problema finale uscì sullo “Strand Magazine” nel dicembre del 1893. Holmes era morto, ma aveva vissuto molte avventure: due romanzi e due raccolte da dodici racconti ciascuna. Il pubblico, però, non ne era ancora sazio, a differenza del suo autore. Lettere di protesta iniziarono a riversarsi sulla redazione dello “Strand”, nonché sulla casella personale di Doyle. In centinaia si affrettarono a cancellare l’abbonamento alla rivista, che definì la morte di Holmes “l’evento terribile”. L’evento, non un evento: tale era la sua portata catastrofica. Si racconta inoltre che a Londra la gente indossasse fasce nere intorno al braccio in segno di lutto, e che Doyle venisse fermato per strada da sconosciuti che volevano dimostrargli il loro cordoglio o disappunto. Una donna era arrivata persino ad apostrofarlo ‘bruto’, come se avesse avuto davanti a sé un assassino. Tuttavia, Doyle si discolpò dicendo che l’omicidio di Holmes era stato pura autodifesa: “Se non l’avessi ucciso io, di certo mi avrebbe ucciso lui”.

Liberatosi di questo peso, Doyle poteva dunque dedicarsi a narrazioni a lui più congeniali. Nel 1895 pubblicò Le lettere del dottore, un romanzo epistolare basato sulle sue prime esperienze di medico praticante. Al contempo, era occupato nella stesura di diversi racconti brevi sulle avventure di uno dei suoi personaggi più rinomati: il Brigadiere Gérard, un ufficiale ussaro al servizio dell’esercito francese durante le guerre napoleoniche. Doyle non si fermava mai, e occupava le sue giornate con romanzi storici, racconti fantastici, saggi e resoconti.

Era finalmente lo scrittore che aveva sempre sognato di essere. Il suo entusiasmo, però, era destinato a mitigarsi. Il pubblico non aveva ancora dimenticato Sherlock Holmes, che in quegli anni di assenza dal panorama letterario era approdato anche al teatro e al cinema. Difatti, la prima pièce è databile al 1899, mentre la prima pellicola, intitolata Sherlock Holmes baffled e dalla durata di un minuto, è di un anno dopo.

Fu una gita nella brughiera del Dartmoor, nel Devonshire, a fornire a Doyle l’ispirazione per il suo prossimo romanzo. Non ne aveva ancora incominciato la stesura, ma già aveva selezionato dei tasselli per l’intreccio: un maniero lugubre, un detenuto fuggiasco e un mastino colossale dall’aspetto demoniaco. Il materiale per una storia c’era, ed era abbondante. Mancava soltanto un protagonista. Doyle, forse mesto, forse rassegnato, ma ben conscio delle conseguenze che avrebbe avuto la sua scelta, ritornò dal suo fedele detective. Si narra che avesse detto: “Perché dovrei inventare un nuovo eroe quando ce l’ho già in Sherlock Holmes?”.

Nell’agosto del 1901, lo stupore davanti al nuovo romanzo di Arthur Conan Doyle Il mastino dei Baskerville fu indicibile. In Inghilterra, venne serializzato sullo “Strand Magazine” – la consueta dimora per gli appassionati del detective – per poi uscire in volume nel 1902. In America fu edito da George Newnes, che lo stampò con una prima tiratura di 70.000 copie. Il periodo che i fan avevano chiamato “Il grande iato” era giunto al termine.

Dunque Holmes era tornato. Ma com’era possibile, se era morto insieme al suo acerrimo nemico alle cascate di Reichenbach? Doyle aveva optato per lo stratagemma più semplice: la storia era ambientata nel 1889, ovvero due anni prima della sua scomparsa. Il Mastino è quello che oggi chiameremmo un prequel.

Il pubblico ne fu comunque entusiasta, anche perché il ritorno alle stampe del loro beniamino poteva portare, in futuro, alla sua resurrezione vera e propria. Cosa che avvenne nell’ottobre del 1903, quando lo “Strand” diede alle stampe L’avventura della casa vuota. Doyle aveva ceduto un’ultima volta, e si era preparato a chiarire con profusione di dettagli le circostanze della ricomparsa di Holmes.

Nel racconto, ambientato nel 1894 (ovvero tre anni dopo lo scontro con Moriarty), il detective spiega ad un incredulo Watson come andò veramente in Svizzera. Dopo essersi accertato dell’assenza di testimoni, Moriarty aveva abbrancato Holmes sulla rupe, ma lui era riuscito a respingerlo e a farlo precipitare giù per le cascate. Holmes ritenne allora opportuno per la sua sicurezza far credere di essere morto. Si diede alla macchia e iniziò le sue peripezie in giro per il mondo, risolvendo casi sotto falso nome.

L’avventura della casa vuota uscì poi nel 1905 nel volume Il ritorno di Sherlock Holmes, contenente altre dodici storie. Gli anni seguenti videro la pubblicazione dell’ultimo romanzo holmesiano, La valle della paura (1915), e le raccolte L’ultimo saluto di Sherlock Holmes (1917) e Il taccuino di Sherlock Holmes (1927). Inframmezzati al ciclo holmesiano, ritroviamo anche opere di tutt’altro tenore, che Doyle scrisse sicuramente con maggior piacere: il romanzo fantastico Il mondo perduto (1912), i resoconti di guerra e i trattati sullo spiritismo.

Arthur Conan Doyle fu uno scrittore dal repertorio più vasto di quanto non gli si dia credito. Eppure, Sherlock Holmes troneggia su tutto il resto. Basti prendere, a mo’ di esempio, l’edizione Mondadori del 2014 de Il segno dei quattro, che conclude così la nota biografica dell’autore: “Scrisse anche alcuni romanzi storici”. Romanzi talmente irrilevanti che non vale la pena nominare… Lungi dal voler condannare questa stringatezza, emerge con candore l’immagine che oggi abbiamo di Doyle: uno scrittore poliedrico e coinvolgente, sì, ma, prima di tutto, l’autore di Sherlock Holmes.

Caterina Cantoni

1 commento:

Nella lettura di questo articolo il racconto dell'attività di Doyle si traduce subito in immagini che sembrano scene uscite da un docufilm sullo stesso Doyle.

Posta un commento